Les cercles de mégalithes du cadran, astrolabe ou observatoire solaire et lunaire qu’est Stonehenge, et de ses petites pierres dressées plus petites qui la composent, comportent des alignements permettant la mesure du temps, les trajectoires et positions cruciales des mouvements du soleil et de la lune au cours de l’année, les éclipses, les fêtes religieuses...

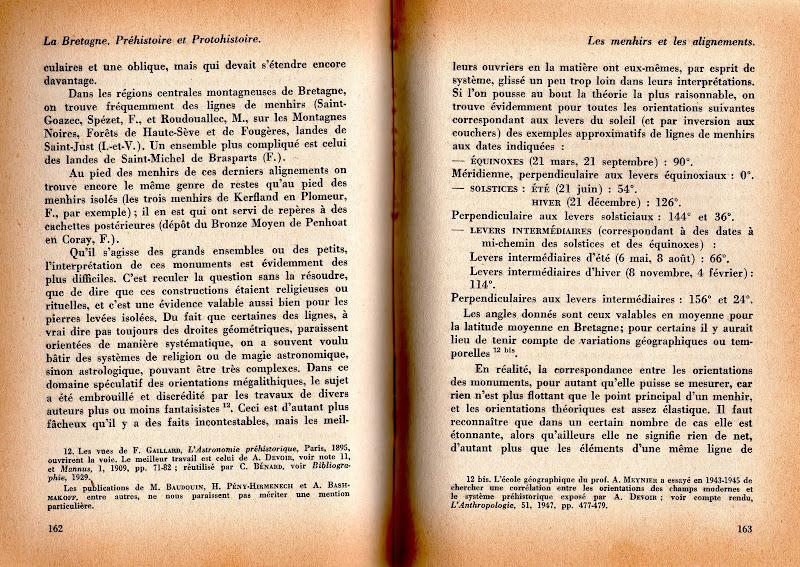

Mais s’il apparaît que beaucoup d’alignements de grands ou petits ensembles mégalithiques, ainsi que tombes, sont « orientées », mais pas toujours pour des raisons astronomiques. Leurs édifications devaient surtout, à priori, correspondre d’après un axe allant du levant au couchant du soleil (ou l’inverse ?).

Cet axe, qui n’est pas le même selon les latitudes et les longitudes toute l’année, peut-être précisément arrêté selon la saison (au jour le plus court ou le plus long de l’année... ), et dont les dates correspondent aux jours du calendrier actuel :

-

solstices d’été (21 juin) et

d’hiver (21 décembre).

Ou lorsque le jour et la nuit ont une durée quasi identique :

-

équinoxes du printemps (21 mars) et

d’automne (21 septembre).

Les levers intermédiaires correspondant à des dates à mi-chemin des solstices et des équinoxes :

- les

levers intermédiaires d'été (6 mai et 8 août).

- les

levers intermédiaires d'hiver (8 novembre et 14 janvier).

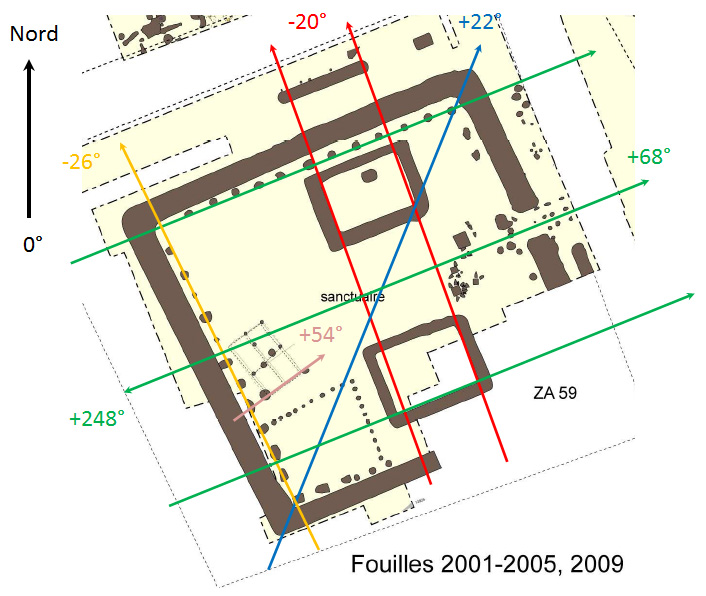

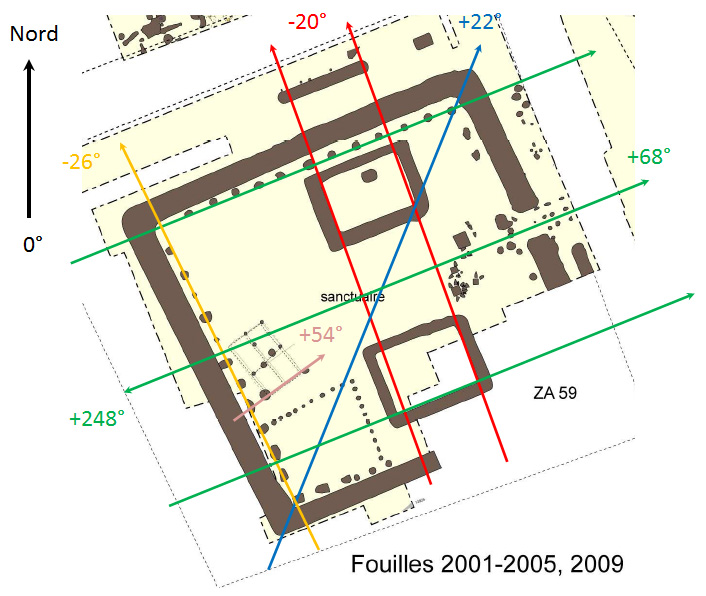

dromeuf, sur son site a écrit:À quoi peuvent bien correspondre dans le ciel, l'azimut + 68° et son opposé + 248° ?

Ce qui peut répondre

grosso modo à la question en tenant compte des variations tectoniques de l’Auvergne, parsemées de volcans, de la rotation de la terre sur elle-même et autour du soleil après plus de 2000 ans... L’enclos sacré (

fanum) de Corent apparaît pris dans l’axe, correspondant selon la levée et le coucher de l’astre du jour, et qui coïncidence avec la pointe du sommet du Puy de Saint-Romain.

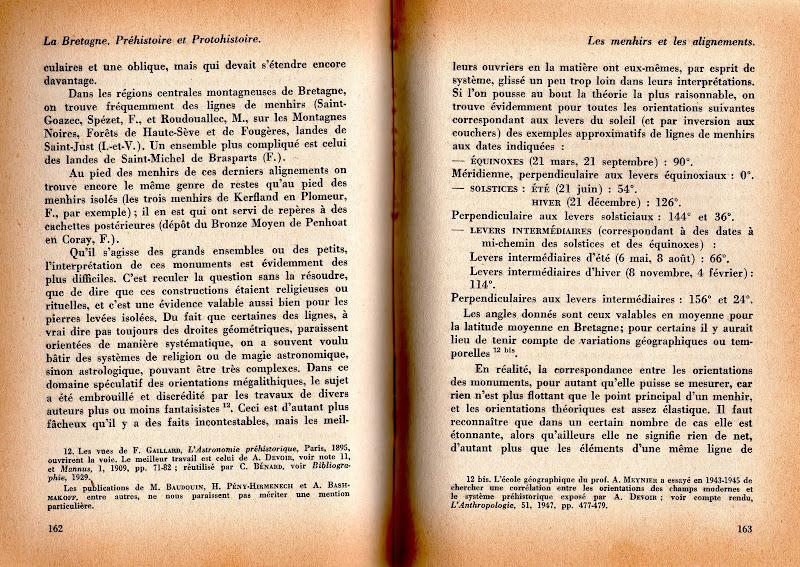

On peut rapprocher ces 68° et 66°, — levers intermédiaires d'été (6 mai et 8 août) —, d'après les études faites sur l'orientation des alignements de menhirs,

La Bretagne, P.-R. Giot, J. L’Helgouach, J. Briard, Éditions Arthaud, 1962, 300 pages, pp. 162-3.

P.-R. Giot, J. L’Helgouach, J. Briard a écrit:

Vitruve, est un architecte romain qui vécut au Ier siècle av. J.-C. Il préconise, si possible, l'orientation du temple dans son

De architectura, livre IV :

Vitruve a écrit:

V. De l'orientation des temples.

Les demeures sacrées des dieux immortels doivent être orientées de manière que, si rien ne s'y oppose, si l'on peut à son gré en fixer la position, la statue du dieu qui aura été placée dans la cella, regarde l'occident, afin que ceux qui viennent déposer des victimes sur l'autel ou faire des sacrifices, aient en même temps le visage tourné vers l'orient et vers l'image qui est dans le temple, et puissent, eu adressant leurs vœux, regarder et le temple et l'orient, et pour que les statues elles-mêmes paraissent se lever avec le soleil et regarder ceux qui les prient et qui leur offrent des sacrifices. Il paraît donc nécessaire que tous les autels des dieux soient tournés du côté du levant.

Si toutefois la nature du terrain ne le permet pas, il faut alors placer le temple de manière qu'il puisse avoir vue sur la plus grande partie de la ville, ou bien s'il est bâti auprès d'un fleuve, comme en Égypte où l'on construit les temples sur les bords du Nil, il importe qu'il soit tourné vers la rive du fleuve. De même, s'il doit être bâti auprès d'un grand chemin, il faudra le construire de manière que les passants puissent en regarder et saluer la façade.

Cette orientation levant/couchant (est-ouest) était un point fondamental dans la recommandation de l’édification des premières puis futures églises chrétiennes, qui devaient être construites du couchant au levant, c'est-à-dire que la porte d'entrée devait être dans l'obscurité du couchant et le grand autel vers la lumière du levant.

Encore fallait-il savoir vers quel levant ?!